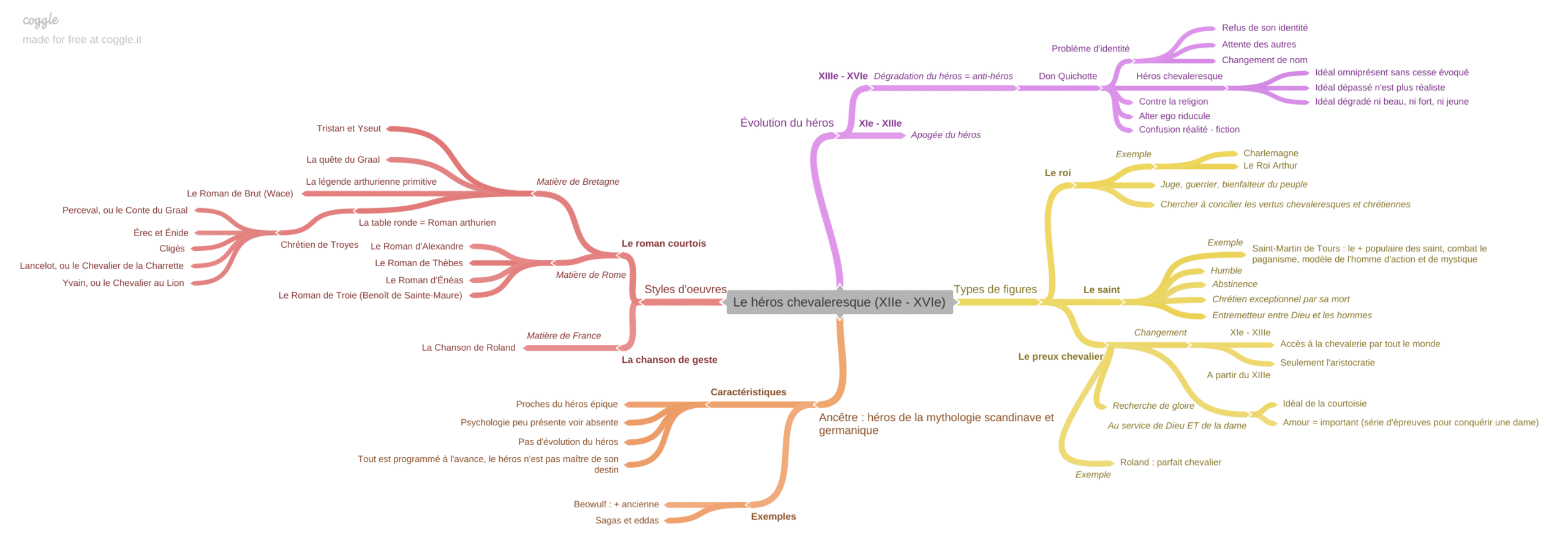

Depuis l’Antiquité, les armées connaissent l’usage de combattants à cheval. La cavalerie, même lourde, n’est pas pour autant la chevalerie. Celle-ci naît sous l’influence de conditions politiques et sociales nouvelles, de l’évolution des techniques guerrières, du rôle croissant de l’Église et de l’aristocratie. Tous ces facteurs contribuent à l’apparition, particulièrement en France, d’une société aristocratique et guerrière. Il demeure certain qu’au cours des Xe et XIe siècles le monde médiéval est marqué par l’essor des principautés et des châtellenies. Les familles rivales qui la dominent s’appuient sur leurs châteaux et sur leurs hommes d’armes. C’est le temps des seigneurs, celui des châtelains. Apparaît alors sur le devant de la scène le groupe des guerriers d’élite à cheval. Il va devenir la chevalerie et créer son éthique, sa mentalité, son idéologie. L’idéal chevaleresque va peu à peu se muer en mythe, la chevalerie des romans. Ce mythe, en retour, ne fut pas sans influence sur le comportement réel des guerriers.

Défenseurs de l’Église, de la foi et des chrétiens

Les chevaliers du Moyen Âge sont recrutés par les « seigneurs » pour assurer leur escorte, garder leurs châteaux, protéger leurs terres et ses habitants des atteintes de leurs ennemis, faire régner l’ordre dans leur domaine, enfin… leur ordre ! Sous prétexte de protection, ils imposent à leurs populations taxes et corvées, souvent qualifiées d’exactions. Ce sont leurs chevaliers qui se chargent de les prélever. Aux Xe-XIe siècles, l’écrasante majorité de la population est rurale. Les chevaliers sont pour la plupart d’origine paysanne. C’est un bon moyen d’ascension sociale, au moins temporaire. Les Usages recueil d’us et coutumes de Barcelone ou de Bigorre, par exemple précisent qu’un chevalier qui, par vieillesse, maladie ou perte de son équipement, n’est plus en état de combattre retourne à la catégorie des rustici « paysans ».

Les églises et abbayes, par les legs et donations des laïcs puissants, sont devenues des seigneuries collectives. Comme eux, elles possèdent terres et paysans, qui leur procurent divers revenus. Ce sont des proies tentantes pour les envahisseurs Normands, Hongrois, Sarrasins qui viennent aux IXe et Xe siècles piller, incendier, terroriser moines et clercs. Elles le sont aussi pour les seigneurs du voisinage qui convoitent leurs richesses et leurs terres.

L’Église doit donc défendre ses domaines et ses gens. Elle le fait de deux manières. La première est indirecte et incantatoire. Lors du sacre du roi, l’officiant ecclésiastique, généralement un évêque, remet au souverain les objets qui symbolisent son pouvoir : couronne, sceptre, épée, etc. Il prononce sur lui des prières et bénédictions qui lui rappellent les devoirs de sa charge. L’un d’entre eux est la protection des églises et la défense de la religion chrétienne. Elle s’exprime surtout lors de la remise de l’épée, symbole de son pouvoir de défense, coercition, justice et police. Il est le protecteur naturel des églises par ses armées.

Si le pouvoir central s’affaiblit, et s’accompagne d’une recrudescence des incursions « païennes », des troubles internes, guerres privées, brigandages seigneuriaux, etc., la protection du roi se révèle insuffisante ; ses armées sont lointaines, lentes à réunir et à acheminer. Les églises doivent se défendre autrement. À partir de la fin du Xe siècle, réunis en « assemblées de paix » à Charroux, au Puy, Limoges, Bourges…, les évêques excommunient solennellement les chevaliers qui, de leur propre chef ou sous les ordres de leurs seigneurs, portent atteinte aux propriétés ecclésiastiques. Les institutions qui en découlent paix et trêve de Dieu tentent de limiter les exactions des milites « chevaliers » et de réglementer moralement leur profession. Les chevaliers violateurs des églises sont voués à l’enfer : en cas de mort, la sépulture chrétienne leur est refusée. S’organisent alors des « milices de paix », pour combattre les chevaliers profanateurs.

Ces mesures ont un effet réel, mais limité. Pour assurer durablement leur défense, églises et abbayes doivent recruter d’autres chevaliers. On connaît ainsi des milites ecclesiae dans le Midi Rodez, Albi comme dans le Nord Reims, Saint-Riquier. Le pape lui-même, à partir du XIe siècle, pour protéger ses domaines, dispose de la « milice de Saint-Pierre ». La protection des églises est aussi confiée, moyennant revenus, à des seigneurs laïcs nommés « avoués » advocati ou « défenseurs d’église » defensores ecclesiae . L’évêque leur remet, avec prières et bénédictions, la bannière* du saint patron de l’église qu’ils vont défendre par leurs armes, également bénies. La plupart de ces bénédictions sont reprises des formules du sacre des rois. C’est le cas de la bénédiction sur l’épée benedictio ensis . Par ce moyen, la fonction régalienne de protection des églises glisse des rois aux avoués et à leurs guerriers.

L’Église cherche en outre, de deux autres manières, à la faire glisser sur l’ensemble de la chevalerie. La première consiste à valoriser la guerre menée pour l’Église et la foi catholique. En 850, des promesses de récompenses spirituelles sont accordées par Léon IV aux guerriers qui mourraient pour protéger le Saint-Siège des attaques sarrasines. Elles s’amplifient dans la seconde moitié du XIe siècle et mènent à l’appel de croisade lancé à Clermont en 1095 par Urbain II : les chevaliers sont incités à quitter la « chevalerie du siècle », qui mène à la mort, pour se faire « chevaliers du Christ » et gagner la vie éternelle. Combattre les ennemis de la foi devient un acte de pénitence pour les péchés confessés ; mourir l’épée à la main pour reprendre Jérusalem procure les palmes du martyre et donne accès au paradis, parmi les saints. La croisade peut être considérée comme une tentative de la papauté de mettre à son service la chevalerie d’Occident. Elle n’y parvient pas totalement : les chevaliers ne se croisent pas tous.

La seconde manière consiste à inculquer à la chevalerie un système de valeur imprégné du service de l’Église. Entre le XIIe et le XVe siècle, la chevalerie prend conscience d’elle-même. L’entrée dans cette noble corporation des guerriers d’élite à cheval, bientôt réservée aux fils de nobles, donne lieu à une cérémonie de plus en plus fastueuse : l’adoubement*. L’Église veut en faire un rite sacralisé. On retrouve ainsi, dans les rituels d’adoubement, de nombreuses prières et bénédictions qui sont issues des formules de couronnement royal. Le sommet de cette évolution se trouve dans le pontifical de Guillaume Durand fin du XIIIe siècle. Par ce moyen, l’Église cherche à faire de la chevalerie une sorte d’ordre* laïc. La mission du chevalier serait de mettre au service de Dieu et de l’Église son épée, déposée sur l’autel et solennellement bénie lors de son adoubement. Au milieu du XIIe siècle, Jean de Salisbury, dans son Policraticus , exprimait déjà cette idée mais n’en mettait pas moins les chevaliers au service direct du prince qui les recrutait : les chevaliers sont, dit-il, les mains armées du prince, qui lui-même doit obéir à Dieu. En servant un prince légitime, les chevaliers sont donc eux aussi de saints serviteurs de Dieu. La chevalerie, devenue caste aristocratique, oscille désormais entre ces deux idéaux.

Protecteurs de la veuve et de l’orphelin

Défenseur de l’Église et de la foi, le chevalier est surtout, dans l’imagerie populaire, un protecteur des veuves et des orphelins, sauveur de dames en péril. Ce ne sont pourtant pas les chevaliers qui furent d’abord investis de cette mission, bien au contraire. L’histoire de cette idéologie est, une fois de plus, celle d’un glissement.

L’origine en est biblique : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé, faites droit à l’orphelin, défendez la veuve », écrit Ésaïe. Ce précepte s’adresse à chaque croyant, mais surtout aux gouvernants et aux juges. Dans un État de droit, le fort ne doit pas pouvoir opprimer le faible. Mais si la société se désagrège et que la violence règne, ceux qui souffrent le plus sont les femmes et les enfants privés de la mâle protection d’un mari ou d’un père. Leur condition empire lorsque les agents de l’État, qui devraient faire régner la justice et l’ordre, se muent en prédateurs. C’est ce que déplore, vers 440, un moine de Lérins : « Les pauvres sont dépouillés, les veuves gémissent, les orphelins sont foulés aux pieds […]. Pour ne pas périr sous la persécution publique, ils vont chercher parmi les Barbares l’humanité des Romains… »

La victoire des Barbares sur l’Empire romain n’a pas amélioré la situation ! Du VIe au IXe siècle, de nombreux conciles dénoncent le triste sort de ces faibles dont les droits ne sont pas respectés. Pis encore : leurs oppresseurs sont ceux-là mêmes qui les gouvernent, les agents, juges et parties, d’un État privatisé. Abbon de Saint-Germain y voit la cause des ravages normands : « Nos prières, écrit-il, ne parviennent pas à Dieu car les clameurs, les soupirs et les pleurs des humbles, orphelins, pupilles et veuves, lui parviennent avant elles. » À qui faire appel, sinon à celui qui incarne le pouvoir : le roi, que les évêques ont la charge de guider de la part de Dieu ? Au concile de Paris, en 829, ils énoncent sa mission : « Il doit être en premier lieu le défenseur des églises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des orphelins et de tous les autres pauvres et indigents. » La remise de l’épée, lors du sacre royal, donne lieu à des bénédictions rappelant ce devoir. Les Miroirs des princes, écrits par des clercs à l’intention des rois aux IXe et Xe siècles, insistent sur cet aspect de sa fonction. Plusieurs capitulaires carolingiens ordonnent aux comtes de rendre bonne justice aux veuves, orphelins, pupilles et pauperes . Mais lors du déclin carolingien, l’État s’affaiblit et les évêques, à nouveau, prennent la défense de ces « faibles ». À la fin du Xe siècle, dans les assemblées de paix, ils cherchent à protéger veuves et orphelins, qui souffrent des exactions des puissances montantes, les seigneurs et leurs escouades de chevaliers.

Car c’est bien alors contre les chevaliers qu’il faut les protéger ! Par la paix de Dieu et la trêve de Dieu, l’Église tente, on l’a vu, de limiter les exactions des milites . Vers 1030, à Vienne, un serment arraché à certains chevaliers proclame : « Je n’attaquerai pas les femmes nobles sans leurs maris […], sauf s’il y a faute de leur part ou si je les trouve en train de me faire du tort. » L’éthique que l’on dira plus tard « chevaleresque », on le voit, n’a pas encore rejoint les chevaliers ! Au XIe siècle, l’Église ne compte pas sur eux pour défendre les faibles. Elle leur demande seulement de ne pas les opprimer.

La mue s’accomplit entre le XIe et le XIIIe siècle. L’Église en premier, l’aristocratie par la suite transforment la prière de ne pas nuire aux faibles en devoir de les protéger. La fonction royale glisse ainsi une nouvelle fois sur la chevalerie, émanation de la noblesse.

Les premiers indices en sont perceptibles chez Bonizo de Sutri fin du XIe siècle. Il exprime ainsi le devoir des milites : « Il leur revient en propre d’être soumis à leurs maîtres, de ne pas commettre de rapines […], de défendre aussi les pauvres, les veuves et les orphelins, de ne pas violer la foi promise, et de n’être en rien parjure envers leurs seigneurs. » Ce rôle est plus nettement dévolu à la chevalerie dans un rituel d’adoubement des chevaliers d’Italie du Sud XIIe siècle. Par deux fois l’officiant évoque ce devoir hérité de la mission royale : « Seigneur, exauce nos prières et daigne bénir cette épée […] afin qu’elle devienne protection et défense des églises, des veuves, des orphelins et de tous les serviteurs de Dieu contre la fureur des païens, et qu’elle procure à tous les assaillants terreur et crainte. » La mention des « païens » et des « assaillants » montre toutefois qu’il s’agit ici de la mission ordinaire des soldats : ils doivent protéger les populations désarmées des ravages des ennemis extérieurs.

Qu’en est-il dans les conflits internes à la chrétienté ? Là, les chevaliers commencent à peine à adopter ces préceptes. L’éthique dite chevaleresque s’élabore lentement dans les esprits, sous l’influence de l’Église et de la littérature exaltant les vertus morales de chevaliers modèles, héros idéalisés. On cherche à moraliser les guerriers faute de pouvoir interdire la guerre. Le romancier Chrétien de Troyes est le meilleur propagateur de cette idéologie qu’il pose en maxime : « L’Ordre de la chevalerie doit être sans vilonie. » Elle s’épanouit dans la littérature du XIIIe siècle et crée ainsi des modèles de comportement que la vogue des romans diffuse dans l’aristocratie. L’Ordene de chevalerie poème composé vers 1250 en exprime l’image-programme, aristocratique et cléricale : le chevalier doit gouverner le peuple mais servir l’Église, se garder des mauvais jugements, aider dames et demoiselles, ne pas les desconseiller mais les secourir si elles en ont besoin. Vers 1230, le Lancelot en prose donne de la chevalerie cette définition, qui en justifie les privilèges : « Ainsi pouvez-vous savoir que le chevalier doit être le seigneur du peuple en toutes choses, mais être aussi le sergent de Dieu, car il doit protéger, défendre et maintenir la Sainte-Église, c’est-à-dire le clergé par qui la Sainte-Église est servie, les veuves, les orphelins, les dîmes et les aumônes, qui sont assignées à la Sainte-Église. »

Pourtant, tout au long du Moyen Âge, dans la réalité comme dans les romans, on voit de mauvais chevaliers assaillir veuves et pucelles desconseillées. Ce qui est nouveau c’est que, dans les romans, un bon chevalier vient les secourir. L’éthique chevaleresque, reflet d’une idéologie de classe, s’impose ainsi dans les esprits, par le modèle de la fiction qui modifie les mentalités et influe ainsi, peu ou prou, sur la réalité vécue.

Guerriers d’élite, disciplinés et vaillants

Entre le XIe siècle et la fin du Moyen Âge, la chevalerie naît, s’épanouit puis triomphe. Elle crée ses rites et ses codes, gagne les cours et la littérature, se pare de culture, d’éthique et de courtoisie. Elle conserve de ses origines son devoir de service mais y ajoute des traits aristocratiques au cours de son évolution sélective. Une première sélection, de nature technique, intervient vers le milieu du XIe siècle. Elle en suscite une seconde, idéologique, au siècle suivant : la noblesse adopte et aristocratise la chevalerie, qui, au milieu du XIIIe siècle, se ferme aux non-nobles. Dès lors, aux XIVe et XVe siècles, elle devient une décoration supplémentaire de la noblesse, sa « vitrine » militaire. Son mode de vie et son éthique reflètent cette évolution.

La première sélection résulte de l’adoption d’une nouvelle méthode de combat. Elle va caractériser la chevalerie. Jusqu’alors, à cheval comme à pied, les guerriers combattaient à peu près de la même manière : à l’épée, au javelot, à la pique. Vers 1060 apparaît une nouvelle méthode rendue possible par l’adoption ancienne des étriers et récente de la selle enveloppante à arçons, procurant au cavalier une meilleure assise. Dans cette méthode, les cavaliers chargent tous ensemble, en conrois serrés. Vers 1119, le Syrien Ousâma la décrit en deux lignes : il faut, dit-il, « assurer la lance, une fois pour toutes calée sous le bras, contre le flanc, éperonner son cheval, coller à lui, et le laisser faire le reste ». L’efficacité du coup de lance ne dépend plus de la force du bras du guerrier, mais de sa précision et de la vitesse du cheval. L’impact du choc sur l’ennemi est d’une puissance inégalée.

Cette méthode typiquement chevaleresque entraîne d’autres évolutions techniques dans l’armement défensif cottes de mailles et cuirasses plus efficaces et offensif lances de plus en plus longues et lourdes, dans la sélection des chevaux, etc. Tout cela à un coût croissant. Seuls les puissants et ceux qu’ils recrutent peuvent y faire face. L’aristocratie dirigeante adopte la chevalerie et l’édulcore. Elle devient le creuset d’une fusion qui élabore une mentalité commune, l’idéologie chevaleresque.

La chevalerie conserve dans son éthique ce qui lui vient de ses origines : fidélité envers le seigneur recruteur et vaillance à son service en sont les deux vertus majeures. Le chevalier s’engage à ne pas « faillir » à son seigneur, à risquer sa vie pour lui, à ne pas fuir au combat, etc. Déroger à ces règles entraîne son déshonneur, qui s’étend à tout son lignage. La littérature épique souligne sa crainte de voir composer sur lui « mauvaise chanson ». La recherche de la prouesse répond à ce besoin de renommée qui risque de conduire à la démesure, comme c’est le cas de Roland le Preux, modèle, avec Olivier le Sage, du chevalier épique. On connaît plusieurs batailles qui ont tourné au désastre à cause de ce désir excessif de prouesse : Mansûra, Crécy, Azincourt lire chronologie page 10 . À la fin du XIVe siècle, Honoré Bouvet stigmatise ces chevaliers indisciplinés qui s’écartent du groupe pour « jouter » ou chargent avant le signal pour la gloire du premier coup.

La nouvelle méthode valorise la discipline collective autant que la technique et la vaillance individuelles. On les acquiert à l’entraînement, dans les exercices de la quintaine* et plus encore du tournoi*, inventé en France vers 1060. Il s’agit d’abord, jusque vers 1200, du tournoi mêlée lire page 34 , sorte de guerre codifiée opposant deux camps adverses dans une vaste zone comprenant ville et champs, forêts et bosquets. Les deux camps ne sont pas numériquement égaux ; les charges sont collectives, et rien n’empêche un groupe d’attaquer un solitaire, désarmé ou blessé. C’est même l’un des buts tactiques du tournoi : isoler l’adversaire afin de le capturer. Un chevalier « pris » est mis « hors jeu », à moins de payer rançon. Chevaux et armes des vaincus reviennent aux gagnants. Le tournoi, comme la guerre, procure butin et rançons.

Il en diffère toutefois par son esprit. Car il s’agit d’un sport ; violent, brutal, dangereux… mais sport cependant, et sport d’équipe. Il admet des « temps morts » : les chevaliers blessés ou fatigués peuvent se mettre à l’abri des attaques dans des refuges inviolables. La partie est codifiée, les participants sont volontaires, leur lutte menée sans haine, ni intention malveillante. Son but n’est pas d’anéantir ou de tuer l’adversaire, mais de le désarçonner, le vaincre, le capturer. La mort, si elle survient, n’est qu’un accident, déploré dans les deux camps. Au XIVe siècle, on remplace d’ailleurs, dans les joutes et tournois, la pointe de la lance par une couronne crantée lance « à plaisance », ce qui réduit sans le supprimer le risque de mort par accident.

La faveur des tournois est aussitôt immense, malgré les condamnations ecclésiastiques prises à Clermont dès 1130, lesquelles trouvent leur prolongement lors des conciles oecuméniques de Latran II en 1139 et de Latran III en 1179 ; entre 1170 et 1180, dans le nord de la France, on en compte deux par mois. L’ Histoire de Guillaume le Maréchal souligne l’intérêt de ces assemblées, fort prisées d’un public enthousiaste, occasions de rencontres sociales et mondaines. Les puissants et les riches y plastronnent et rivalisent de largesses. Les chevaliers « errants » cherchent à s’y faire remarquer. Ils aspirent à y gagner par leurs prouesses l’équipement d’un vaincu ou sa rançon, d’y remporter le prix de vaillance décerné par les juges du tournoi, de décrocher un engagement durable au service d’un prince ou mieux encore d’attirer les faveurs, voire la main d’une veuve ou d’une riche héritière. Rêve constant de promotion sociale entretenu par la littérature.

Au fil du temps, le tournoi va évoluer. Après le XIIIe siècle, la joute éclipse le tournoi mêlée et se déroule en champ clos, au pied de tribunes où prennent place des spectateurs. La dimension festive et mondaine l’emporte. Mais entre-temps, le tournoi a contribué à faire naître l’éthique chevaleresque, par contact et osmose entre les valeurs militaires des chevaliers et les valeurs aristocratiques et mondaines des princes qui les recrutent pour illustrer leur blason.

En devenant élitiste et aristocratique, la chevalerie se distingue radicalement du reste des combattants et crée une déontologie qui lui est propre : l’honneur chevaleresque. Le thème de la « merci » en fait partie, tout comme le respect de la parole donnée. L’éthique chevaleresque qui s’élabore est un code déontologique à usage interne. Elle s’adresse aux chevaliers et ne concerne qu’eux, membres de la noble corporation ou du club qu’est en passe de devenir la chevalerie.

Adeptes des moeurs courtoises

Le mode de vie des chevaliers a évidemment suivi l’évolution sociale de la chevalerie. Dans la phase initiale grosso modo jusqu’au XIe siècle, ils sont avant tout des guerriers subalternes servant le seigneur dans son château encore rudimentaire : une enceinte et une tour d’abord de bois, puis de pierre. Des chevaliers-paysans dont l’archéologie a révélé l’habitat et les moeurs. Les serments de la paix de Dieu, à la fin du Xe siècle, les protègent dans leurs activités paysannes nourricières : ils interdisent d’attaquer un chevalier lorsqu’il pousse la charrue, en paysan. Toutefois, même à cette époque, la vie encore très rustique des chevaliers leur ménage aussi des loisirs. Dans les vestiges de maisons de terre et de bois des chevaliers-paysans du lac de Paladru Xe siècle, on a retrouvé des restes d’armes défensives et des jeux en os dés, pièces d’échecs. Leur vie comportait donc trois types d’activités : nourricières, guerrières et ludiques.

La spécialisation qui s’amplifie au XIe siècle, surtout après l’adoption de la nouvelle méthode de combat lance couchée, transforme les chevaliers en purs professionnels de la guerre. Ils vivent désormais de cette seule activité. Elle exige, on l’a vu, une sélection physique et morale accrue, cohésion et discipline, donc entraînement assidu. Elle fait d’eux les « mains armées des princes », agents de coercition des seigneurs. Les milites castri « soldats du château » sont à leur service en permanence dans leurs châteaux forts qui se multiplient au XIe siècle, et deviendront plus vastes et plus habitables au XIIe siècle. D’autres chevaliers, installés à proximité, sont seulement astreints périodiquement à garnison pour les « tenir » ou à participer à des raids, chevauchées ou campagnes militaires de plus grande envergure. Dans tous les cas, ces purs guerriers disposent de loisirs qu’ils meublent à leurs manières, plus proches d’abord du corps de garde que de la cour princière.

Au fil du temps, toutefois, la chevalerie se dégrossit, s’affine au contact des cours, à l’imitation du seigneur et de sa dame. Les moeurs courtoises, sous l’influence des lettrés, clercs et poètes, se posent et s’imposent comme modèle de comportement. Au XIIe siècle apparaît le mot et le type du « chevalier courtois », ce qui peut se traduire par « conforme aux moeurs et mentalités des cours ». C’est avant tout dans la littérature de fiction que se crée et se diffuse ce nouveau modèle du chevalier lire article page 8 .

Mais la littérature de fiction n’est pas totalement détachée de la réalité vécue – à ce titre elle intéresse grandement l’historien. Elle s’inspire assez fidèlement, par exemple, de la vie contemporaine dans ses descriptions des armes et des combats. Même si la chanson de geste leur confère des traits « épiques » et le roman des traits « romanesques », ils n’inventent pas tout et la fiction littéraire rejoint très souvent la réalité, avec des détails plus précis et des couleurs plus chatoyantes.

Par ailleurs, la littérature, qui emprunte au réel son arrière-plan « ordinaire », le décor dans lequel se meuvent les héros, transcende et sublime cette réalité par l’intermédiaire de ces héros. Ils deviennent à leur tour des modèles auxquels les chevaliers de la réalité rêvent de s’identifier, et qu’ils cherchent dans une certaine mesure à imiter. Les Lancelot, Tristan, Perceval, Galaad, etc., par le succès même qu’ils rencontrent auprès du public – dont témoigne un grand nombre de manuscrits – montrent à l’évidence qu’ils répondent à une attente du public dont ils contribuent à modifier la mentalité. En confrontant ainsi, avec prudence, les témoignages des sources historiques, littéraires et artistiques, on peut évoquer les événements marquants de la vie d’un chevalier, dans ce qui le distingue désormais du reste des hommes. La chevalerie, en effet, devient une manière de vivre, avec ses propres traits, ses rites et ses codes de conduite. C’est vrai déjà dès le milieu du XIIe siècle, mais plus encore un siècle plus tard, lorsque la chevalerie s’est fondue dans la noblesse. Elle s’en distingue toutefois par ses rites propres. Car si désormais tous les chevaliers sont nobles, tous les nobles ne sont pas chevaliers. C’est donc l’élite militaire de la noblesse que nous décrivons ici.

Un fils de noble est noble par sa naissance. Sauf cas extrême exil, haute trahison, il le restera toute sa vie. Mais il peut accéder à une carrière ecclésiastique évêque, abbé ou même, dans l’état laïc, vivre de ses revenus fonciers ou gouverner ses terres sans combattre. Le cas est rare encore au XIIe siècle où le seigneur d’un domaine se doit de le défendre en chef de guerre, à la tête de ses propres chevaliers. Par la suite, de nombreux nobles occupent des fonctions de justice ou de gouvernement, ou bien vivent à la cour d’un roi ou d’un prince sans avoir jamais été adoubés. L’adoubement, qui marque depuis toujours l’entrée dans la chevalerie, devient alors une sorte de décoration supplémentaire. Les jeunes nobles non adoubés se nomment damoiseaux. Ils sont nobles, mais ne sont pas chevaliers.

La prime jeunesse du futur chevalier se passe à la cour seigneuriale de son père ou d’un parent, où il reçoit une éducation dont témoigne déjà mais c’est sans doute une exception Guibert de Nogent, né vers 1055. N’ayant pas de goût pour la chevalerie, Guibert s’applique aux études avec un précepteur qui lui apprend le latin, la grammaire, un rudiment de lettres classiques. À 12 ans, sa mère le donne au monastère, où il poursuit sa formation. Il finira abbé, théologien et chroniqueur. Celui qui choisit la vie chevaleresque reçoit une formation plus pratique, orientée vers l’action. Il apprend d’abord les moeurs de cour comme page. Vers 12 ans, on le confie à un parent, souvent un oncle maternel généralement l’homme épouse une femme de rang social plus élevé que le sien. À sa cour, celui-ci lui inculque les rudiments du métier. Comme écuyer, il apprendra à s’occuper des chevaux, les monter, entretenir les épées, servir à table, armer et désarmer son maître, etc. Ce jeune noble côtoie alors d’autres écuyers qui font le même « métier » que lui mais, n’étant pas nobles, ils ne seront jamais adoubés et resteront écuyers. À la fin du XIIIe siècle, dans certaines régions l’Alsace par exemple, l’écuyer entre à son tour dans la noblesse, mais au dernier rang.

Entre 15 et 20 ans, selon ses capacités et le bon vouloir de son parent, notre jeune noble est adoubé, par son père, son oncle ou n’importe quel noble lui-même chevalier. L’adoubement devient au fil du temps de plus en plus solennel, honorifique et festif. L’Église, on l’a vu, cherche depuis longtemps à le marquer de son empreinte et de son idéologie. Elle bénit les armes remises au chevalier et ajoute au XIIIe siècle des rites nouveaux : bain rituel et veillée de prière, multiplication des bénédictions… Elle cherche aussi surtout par la littérature à développer la signification symbolique de chaque pièce de vêtement du chevalier. Par ce biais, elle imprègne la chevalerie de sa propre éthique, voire de sa mystique. Notons toutefois que tous les adoubements ne sont pas aussi « liturgiques ». Beaucoup ont lieu non à l’église mais à la cour du seigneur ; la remise des éperons, où que ce soit, n’est jamais le fait d’un ecclésiastique et reste un geste purement laïc et aristocratique.

Désormais adoubé, le chevalier nouveau doit trouver un moyen d’existence. S’il est fils aîné – et de plus en plus, après le XIIIe siècle, seuls les aînés sont adoubés -, il peut rester au service de sa propre maison, dont il héritera des domaines à la mort du père. S’il est cadet ou si sa maison ne peut l’entretenir, il lui faut trouver un employeur : « errer », courir les tournois en attendant une guerre où il se fera recruter comme mercenaire. Le chevalier poète Bertran de Born, au XIIe siècle, pousse les seigneurs au conflit, chante le beau temps de la guerre, loue les princes qui « maintiennent la chevalerie » en recrutant des chevaliers et stigmatise ceux qui négligent ce devoir. À la même époque, d’autres poètes déplorent la mort d’Henri le Jeune, fils d’Henri II, qui courait les tournois et recrutait dans son équipe de nombreux chevaliers. Sa mort, écrivent-ils, met en péril la chevalerie.

Celle-ci est aussi menacée par l’importance croissante, dans les armées, d’autres spécialistes de la guerre de siège : « ingénieurs », sapeurs, fabricants d’engins comme les tours d’assaut, béliers et trébuchets, plus tard au XIVe siècle par les débuts de l’artillerie. Sur le champ de bataille, leur efficacité est contestée par les fantassins et plus encore par les archers et arbalétriers. La chevalerie se raidit alors dans ses privilèges, exalte ses seules vertus et les commémore à l’envi. La création des ordres laïcs de chevalerie, à la fin du Moyen Âge, répond en partie à cette nostalgie d’un passé révolu.

Après l’adoubement, l’autre événement majeur de la vie du chevalier est le mariage. Les deux sont souvent liés. Le mariage est de loin le meilleur moyen d’ascension sociale, d’accès à la noblesse d’abord, à l’aisance ensuite : il marque l’accès du chevalier à la vie autonome. Guillaume le Maréchal en donne une magnifique illustration lire page 28 . Pour séduire un seigneur ou sa dame, le chevalier dispose désormais de deux armes majeures : sa prouesse et sa courtoisie. La littérature s’empare de ces deux thèmes et en tire d’innombrables romans et quelques chefs-d’oeuvre.